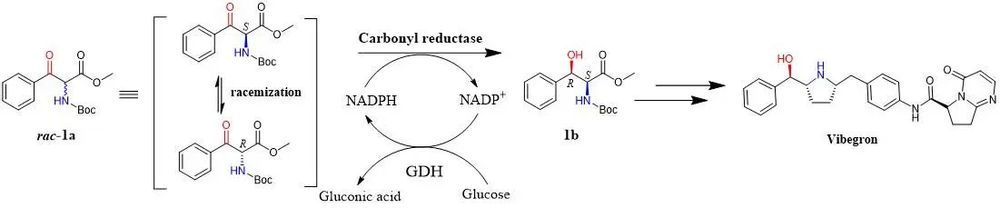

维贝隆(Vibegron)是一种新型、强效、高选择性的β3-肾上腺素能受体激动剂,用于伴有急迫性尿失禁、尿急、尿频的膀胱过度活动症的临床治疗,疗效显著,使用安全,无明显副作用。(2S,3R)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)-3-羟基-3-苯基丙酸甲酯(1b)是合成维贝隆的关键中间体,具有相邻的双手性中心,合成难度大。以立体选择性羰基还原酶为催化剂,可通过动态还原动力学拆分消旋体底物1a不对称合成中间体1b (图1)。该路线可一步反应构筑双手性中心,立体选择性好,开发与应用价值巨大。但目前已报道的羰基还原酶对底物1a的活性差,催化效率低。开发对底物1a不对称还原反应具有高催化活性的羰基还原酶对维贝隆手性中间体的绿色制备具有重要意义和应用价值。

图1维贝隆手性中间体1b的酶法合成路线

近日,浙江工业大学郑裕国院士团队柳志强教授课题组以微小杆菌(Exiguobacterium algae)来源的羰基还原酶(EaSDR6)为研究对象,通过分子对接和分子动力学模拟技术发现,EaSDR6活性口袋周围的两个关键loop区(loop 137-154和loop 182-210)与底物1a的结合和催化密切相关,且这两个loop区的序列保守度低,具有较大的改造潜力(图2)。随后,利用丙氨酸扫描和CAST/ISM (combinatorial active-site saturation test/iterative saturation mutation)策略对这两个loop区进行半理性改造,获得突变体M5 (A138L/A190V/S193A/Y201F/N204A),其对底物1a的催化效率(kcat/Km)达260.3 s?1 mM?1,比野生型提高了868倍,同时也保持了极高的立体选择性(产物1b,>99% e.e.,>99% d.e.) (图3)。

图2 分子动力学模拟和序列保守性分析EaSDR6的功能loop

图3 丙氨酸扫描和CAST/ISM策略半理性改造EaSDR6

进一步采用结构模拟、酶-底物分子对接等技术手段揭示了M5对底物1a催化活性提高的分子机制。与EaSDR6相比,M5与底物1a的氢键相互作用距离(例如d(O10S-HHY150))缩短,增强了催化残基(S137和Y150)与底物1a的极性相互作用;A138L突变扩大了空腔C的空间,减弱了底物的疏水性苯环与碱性残基(R142和K207)的不利相互作用;A190V和S193A突变破环了两残基之间的氢键网络,有利于加强它们与底物1a的疏水相互作用;Y201F和N204A突变将空腔A中的亲水残基转变为疏水残基,优化了空腔A的疏水环境,有利于底物1a的结合和稳定(图4)。此外,通过预反应态模拟分析发现,M5-1a复合物比WT-1a复合物具有更高的“催化”构象(满足条件:d(O10S-HHY150) ≤ 3.4 ?且d(C7S-H4N1NDP) ≤ 4.5 ?)占比(M5:10.25%,WT:4.39%),这表明突变体M5与底物1a更容易形成预反应状态,并有利于进一步形成过渡态结构,实现底物羰基的还原。在时长100 ns的分子动力学模拟过程中,M5与NADPH之间的氢键数量始终多于WT,特别是在系统达到平衡后的50 ns,这表明M5与底物1a结合后,活性口袋的构象可能发生了较大变化(特别是口袋周围的功能loop),推动了NADPH的结合以及NADPH和催化残基Y150与底物羰基之间的质子迁移(图5)。

图4 EaSDR6及M5与底物1a相互作用变化的对比图

图5 WT-1a和M5-1a复合物的预反应态模拟及氢键数量分析

最后,进一步探究了野生型羰基还原酶EaSDR6及其突变体M5在不同底物浓度下不对称还原反应的性能。在乙酸正丁酯-水双相体系下,EaSDR6催化100 g L-1的底物,反应24 h,底物转化率仅为39.2%,而M5在6 h内就实现了完全转化。当底物浓度提高到200 g L-1时,M5在10 h内获得了>99%的转化率。而在最高的300 g L-1底物浓度下,M5在12 h也达到了>99%的转化率,且产物1b的光学纯度高(>99% e.e.,>99% d.e.),反应未检测到副产物生成,这是目前文献报道的最高水平,具有极高的工业化应用潜力(图6)。

图6 WT及M5在不同底物浓度下的不对称还原反应进程

相关研究成果以“Improving the Catalytic Performance of Carbonyl Reductase Based on the Functional Loops Engineering”为题,于2024年10月发表于期刊Biotechnology and Bioengineering。我校柳志强教授为论文通讯作者,2021级博士研究生周涛顺为论文第一作者。

浙江工业大学生物工程学院郑裕国院士团队柳志强教授课题组已在立体选择性羰基还原酶的筛选挖掘、催化机制解析、分子改造及手性醇的高效生物合成领域取得了一系列研究成果,实现了他汀类药物、度洛西汀、维贝隆、氟苯尼考等手性醇医药、农药中间体的绿色生物制造。

论文信息:

文章信息:Zhou T S, Li X Y, Zhang X J, et al. Improving the Catalytic Performance of Carbonyl Reductase Based on the Functional Loops Engineering [J]. Biotechnology and Bioengineering. 2024, 1-12.

论文链接:

https://doi.org/10.1002/bit.28864